자동차업계에서 가장 민감한 부분의 하나가 환경문제다. 전 세계에서 수많은 차가 내뿜는 배출가스가 환경오염의 주범으로 꼽히기 때문이다. 전통적인 내연기관을 사용하면 배출가스를 획기적으로 줄이는데 한계가 있다. 따라서 기존의 내연기관을 대체할 하이브리드 차와 전기차, 수소연료전지차 등 다양한 차량이 등장하고 있지만 여전히 현재진행형이다. 그리고 기존 내연기관 자동차 역시 효율성을 높이기 위한 노력을 멈추지 않고 있다. 그 노력의 하나가 공기저항계수(Cd)를 낮추는 일이다.

신차가 출시되면 관련기사나 카탈로그에서 쉽게 볼 수 있는 문구가 있다. ‘공기저항계수 0.xxCd 달성으로 연료효율을 높이고 낮은 CO₂배출량을 실현했다’와 같은 문구다. 하지만 소비자들은 공기저항계수가 무엇인지 잘 모르는 경우가 많다. 공기저항계수는 차가 공기의 저항을 얼마나 받는가를 나타내는 수치다, 그 수치가 낮을수록 저항을 덜 받는다는 의미다. 이 Cd 수치를 낮추기 위해 얼마만한 노력을 기울이는지 잘 알지 못한다. 보통 소비자들은 차의 디자인을 자신의 미적 감각으로 판단하기 때문이다.

공기역학을 통해 공기저항계수를 줄이면 차의 성능, 연비 정숙성 등에 좋은 효과를 낸다. 일반적으로 공기저항계수가 10% 낮아지면 연비가 2% 좋아지는 것으로 알려져 있다. 공기역학은 간단히 말해 공기의 흐름을 분석하는 학문이다.

차는 앞으로 움직일 때 공기의 저항을 받는다. 물론 바람이나 차의 방향 등 무수히 많은 변수가 있어 모든 것을 계산할 수는 없다. 그래서 크게 4가지로 구분한다. 앞에서 뒤로 저항이 생기는 드래그 포스(Drag Force), 아래에서 위로 생기는 리프트 포스(Lift Force), 위에서 아래로 생기는 다운 포스(Down Force) 그리고 옆에서 생기는 사이드 포스(Side Force)가 있다.

먼저 공기역학을 중요하게 인식한 분야는 모터스포츠다. F1이나 르망에 출전하는 레이스카를 보면 디자인이 다들 비슷하다. 규정상의 이유도 있지만 최고의 성능을 뽑아내기 위해 공기역학의 요소를 고려한 결과다. 이외에도 서킷에서 드래그 포스와 다운 포스의 균형을 어떻게 맞추는지에 따라 성적이 좌우된다. 실제로 F1을 보면 엔진이 약한 팀이 서킷의 특성에 맞춘 세팅으로 우승하는 경우가 종종 나온다.

디자인에서 공기역학을 고려하기 시작한 것은 1930년대로 거슬러 올라간다. 생각보다 그 역사가 오래됐다. 당시에는 차의 성능에 초점을 맞춘 것으로 환경적인 이유는 아니었다. 하지만 1970년대 발생한 석유파동으로 인해 디자인할 때 공기역학을 통해 연료소비효율을 높이는 방법이 연구되기 시작했다. 최근에는 환경문제와 연결돼 연구개발이 계속 이뤄진다.

한 대의 자동차를 만들기 위해서는 여러 단계의 개발과정을 거친다. 먼저 제품의 콘셉트를 정하고 선행설계를 한다. 이후 제품의 구체화를 위한 렌더링과 모형제작과정을 거친다. 경영진의 승인이 떨어지면 프로토 타입을 만들어 개선하고 최종 양산단계까지 나간다. 각 과정에서 많은 기술 검토가 이루어지는 것은 당연하다.

공기저항을 줄이는 것은 대부분 디자인 단계에서 이뤄진다. 외관 디자인이 차지하는 비중은 70~80%다. 하지만 전적으로 디자이너가 책임지는 것은 아니다. 기술검토 과정에서 엔지니어가 참여한다. A필러, 펜더, 사이드 미러, 각종 라인 등을 디자이너와 엔지니어의 의견 조율을 통해 만들어 가는 것이다.

나머지 20~30%는 디자인 외적인 부분으로 엔지니어의 역할이 크다. 그릴이나 에어 인테이크를 통과해 차의 아랫부분을 통과하거나 타이어 주변에서 발생하는 공기흐름 등이 그 예다. 엔지니어는 언더커버와 휠 하우스의 구조를 자체에 유리한 공기흐름이 발생하도록 설계한다. 디퓨저를 달기도 한다. 이렇듯 공기저항계수를 낮추는데 여러 단계에서 다양한 전문가의 노력이 필요하다.

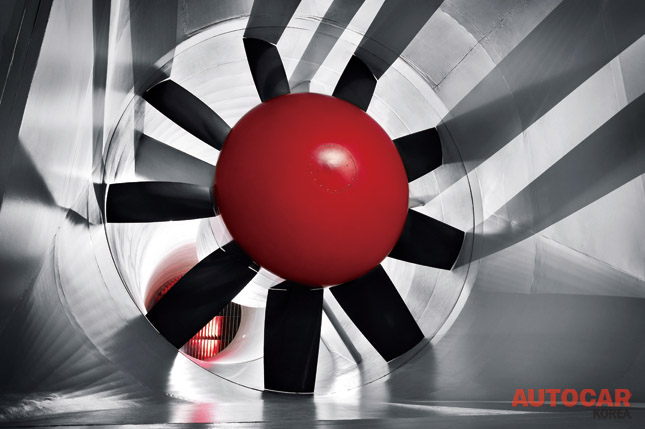

디자인에서 공기역학을 적용하기 위해 세계의 자동차회사는 풍동실험실(wind tunnel)에 많은 투자를 한다. 풍동실험실은 커다란 터빈과 각종 센서 등 첨단 기술이 들어가 있다. 터빈을 돌리면 차가 시속 200~300km로 달리는 것과 같은 효과를 낼 수 있다. 디자인 단계에서는 클레이로 만든 축소한 모형 또는 실물 크기의 모형을 통해 시험한다. 이후 디자인과 기술에 대한 사항이 확정되면 프로토 타입을 만들어 다시 시험한다. 이런 과정을 통해 공기저항에 따른 차의 성능, 소음 그리고 연비 등을 측정하고 개선한다.

업계의 노력으로 양산차 세단의 공기저항계수는 0.25Cd~0.29Cd 수준이다. SUV는 이보다 높은 0.33Cd 정도. 반면 하이퍼카의 공기저항계수는 0.3Cd 중반에 이르는 경우가 많다. 하이퍼카의 경우 다운포스를 늘려 고속에서도 안정감 있는 주행을 하기 위해 상대적으로 공기저항계수가 높다.

공기저항계수가 낮은 것이 성능이나 연비 등에 좋은 영향을 준다. 하지만 차의 성격에 따라 디자인 방향, 성능 등이 달라지기 때문에 차이가 발생한다. 현재 가장 좋은 공기저항계수를 갖고 있는 양산차 세단은 메르세데스-벤츠의 CLA 180D다. CLA 180D의 공기저항 계수는 0.22Cd에 불과하다.

지금 자동차시장에는 내연기관 외에도 하이브리드, 전기와 같은 다양한 파워트레인이 있다. 다른 파워트레인이 내연기관을 대체하게 되면 공기역학에 대한 연구는 비중이 작아질까? 그렇지는 않을 것이다. 하이브리드 차나 전기차의 핵심은 모터를 이용해 더 많은 거리를 가는 것이다.

즉 주행가능거리를 늘리려면 공기의 저항을 덜 받아야 한다. 실제로 토요타 프리우스, 현대 아이오닉 그리고 테슬라 모델S의 공기저항계수는 0.24Cd로 양산차 평균치보다 상대적으로 낮다. 그리고 미래 콘셉트카의 공기저항계수를 보면 0.2Cd 이하인 것도 있다.

자동차업계는 계속해서 친환경 자동차를 만들기 위해 노력할 것이다. 최종 목표는 CO₂ 및 유해가스 배출량을 0으로 만드는 것이다. 이를 위해서는 파워트레인의 변경 등 근본적인 기술에 대한 개발이 필요하다. 하지만 공기역학은 자동차 디자인과 성능 등 많은 부분에 영향을 준다. 앞으로도 자동차 발전에 보이지 않는 기여를 할 것이다.